Rückkehr zu generationengerechten und soliden Staatsfinanzen

Es war richtig auf die Corona-Krise zu reagieren und Kredite zur Abmilderung der Krise aufzunehmen. Allerdings sind Schulden immer eine Last für kommende Haushalte und Generationen. Daher muss die Politik zeitnah die Schuldenbremse wieder einhalten und für ausgeglichene Haushalte ohne Mehrbelastungen für Gesellschaft und Wirtschaft sorgen. Die solide Finanzpolitik im Nachgang an die Finanz- und Schuldenkrise hat Deutschland handlungsfähig in der Corona-Krise gelassen. Das muss auch jetzt wieder das Ziel der Finanzpolitik sein.

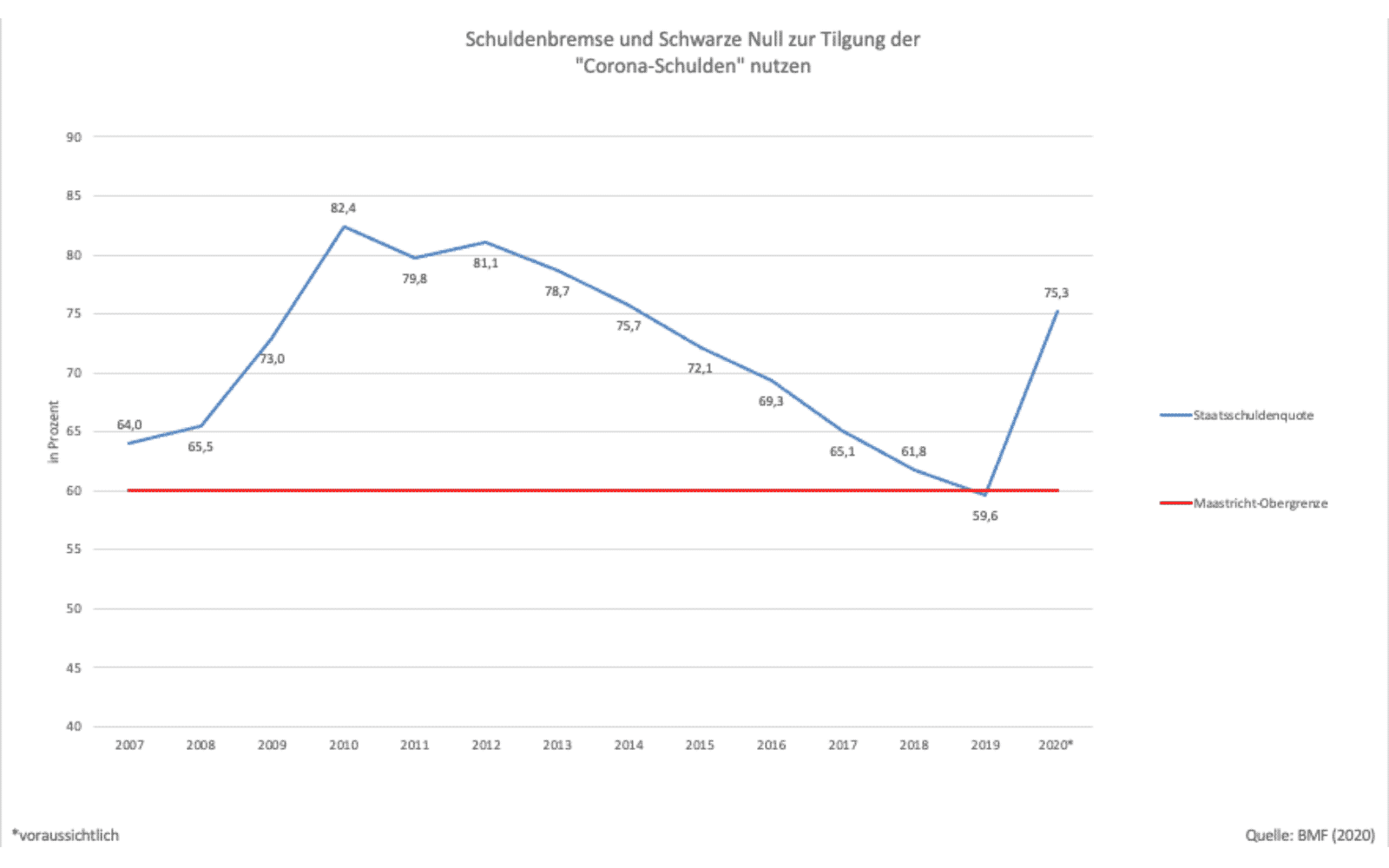

Die BDA unterstützt ausdrücklich eine generationengerechte Finanzpolitik. Die Staatsschuldenkrise verdeutlichte, dass stabile Staatsfinanzen die unverzichtbare Grundlage für Wachstum, Wohlstand, Generationengerechtigkeit und Handlungsfähigkeit für die nächste Krise sind. In diesem Sinne müssen auch die „Corona-Schulden“ getilgt werden. Dazu trägt eine wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik, aber auch eine konsequente Ausgabendisziplin bei. Verschiebungen zulasten der Sozialversicherung oder künftiger Generationen sind jedoch der falsche Weg.

Foto: AdobeStock weyo

Staatsschulden konsequent verringern – Fiskalregeln nutzen

2019 konnte erstmals seit 2002 wieder die Maastrichter Obergrenze der Staatsschuldenquote – 60 Prozent des BIP – unterschritten werden. Durch die im Jahr 2020 aufgenommenen Kredite von rd. 218 Mrd. € wird die Staatsschuldenquote jedoch wieder ansteigen. Die Rückführung der Staatsschuldenquote unter die 60 Prozent Obergrenze muss, entsprechend des vom Bundestag verabschiedeten Tilgungsplans, vorangetrieben werden. Dazu haben sich die Politikinstrumente der Schuldenbremse und „Schwarzen Null“ bewährt und müssen deshalb zeitnah wieder genutzt werden.

Wachstum und Beschäftigung stabilisieren Staatsfinanzen

Falsch wäre es, die Konsolidierung der Staatsfinanzen durch eine Kürzung staatlicher Investitionen erreichen zu wollen. Eine solche Strategie wäre kurzsichtig und kontraproduktiv, weil sie den Wachstumsaussichten und damit der staatlichen Einnahmebasis schaden würde. Deutschland lebte seit längerem auf Kosten der Substanz, wodurch die bislang in weiten Teilen überdurchschnittlich gute öffentliche Infrastruktur zunehmend leidet.

Die dauerhafte Einhaltung der Maastrichter-Obergrenze erfordert eine konsequent auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaftspolitik. Richtigerweise erhöhte die Bundesregierung bereits vor der Corona-Krise ihre Investitionsausgaben und mit den Nachtragshaushalten im Jahr 2020 stiegen sie auf ein hohes Niveau von 71,3 Mrd. €. Perspektivisch spricht der aktuelle Finanzplan bis 2024 die richtige Sprache: Im Zeitraum zwischen 2021 und 2024 sollen die Investitionsausgaben des Bundes knapp 200 Mrd. € betragen.

Konsequente Ausgabenpolitik – Mehrbelastungen vermeiden

Im Bundeshaushaltsentwurf 2021 ist mehr als jeder zweite Euro für Sozialausgaben eingeplant. Die Politik darf nicht weiter Wahlgeschenke verteilen, sondern braucht eine richtige Schwerpunktsetzung bei den Ausgaben. Zudem darf sich der Bund nicht immer weiter aus der Finanzierung der Sozialversicherungen zurückziehen. Insbesondere die Finanzierung von versicherungsfremden Leistungen darf als gesamtgesellschaftliche Aufgabe nicht über Beitragsmittel erfolgen. Dies erhöht die Lohnzusatzkosten und ist damit eine beschäftigungshemmende Belastung des Faktors Arbeit.

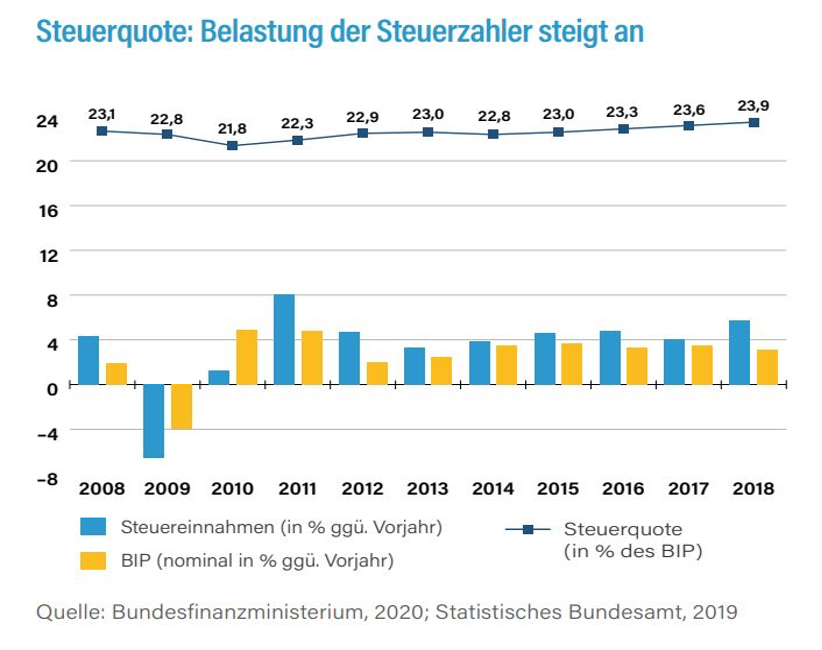

Bei Einsetzen der wirtschaftlichen Erholung werden die deutschen Staatsfinanzen kein Einnahmenproblem haben: 2019 war die Steuerquote, mit 24%, im wiedervereinigten Deutschland auf dem höchsten Niveau, die Steuereinnahmen stiegen stärker als die Wirtschaftsleistung und trotz der Krisensituation wird in der jüngsten Steuerschätzung weiterhin ein mittelfristiger Anstieg des Steueraufkommens erwartet. Ausgehend vom Jahr 2020 erhöht sich das Aufkommen bis 2024 um mehr als 11 Mrd. € auf rd. 883,2 Mrd. €. Zudem verfügt der Bund über eine ungenutzte Rücklage von 48 Mrd. €. Daher wäre es verfehlt den Aufschwung durch Steuer- oder Abgabenerhöhungen zu gefährden.

Subventionen gezielt abbauen

Die Forderung nach Subventionsabbau ist ein Dauerbrenner. Sie sind nicht nur Ausgabenposten im Haushalt, sie haben in der Regel auch schädliche Folgen: Subventionen verzerren die Preise und damit den Wettbewerb; begünstigen Fehlallokationen von Ressourcen, können Anreize zu erforderlichen Anpassungen senken und damit notwendigen Strukturwandel verzögern. Allerdings ist nicht jede Subvention dem Wettbewerb und Wachstum abträglich, wie die Anschubförderung von neuen wachstumsfördernden oder grundlegenden Technologien zeigt. Deshalb benötigt es keinen pauschalen, sondern gezielten Subventionsabbau.