Europäisches Semester

©AdobeStock nito

Die europäische Schuldenkrise hat gezeigt, dass es notwendig ist, die Wirtschaft der EU-Staaten global wettbewerbsfähiger zu gestalten und wirtschafts- und fiskalpolitische Fehlentwicklungen in den EU-Mitgliedstaaten frühzeitig zu verhindern. Als Reaktion auf die Krise hat die EU mit dem Gesetzgebungspaket zur fiskal- und wirtschaftspolitischen Steuerung („Sixpack“), dem Euro-Plus-Pakt und dem Fiskalvertrag wichtige neue Instrumente und Verfahren zur engeren wirtschafts-, finanz- und beschäftigungspolitischen Koordinierung eingeführt. Alle Verfahren wurden unter dem Dach des sog. Europäischen Semesters zusammengefasst und zeitlich aufeinander abgestimmt.

Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken

Das Europäische Semester ist ein im November eines jeden Jahres einsetzender Zyklus, der alle Elemente der verstärkten wirtschaftspolitischen Koordinierung abdeckt. Diese reichen von der Sicherstellung der Haushaltsdisziplin über die makroökonomische Überwachung bis zur Wachstumsförderung. Das Europäische Semester leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass notwendige wirtschafts- und sozialpolitische Reformen auf der Ebene der Mitgliedstaaten tatsächlich durchgeführt und Wachstum und Beschäftigung gestärkt werden.

Die verstärkte Koordinierung nationaler Wirtschafts- und Sozialpolitiken auf EU-Ebene ist dringend notwendig, um die Konvergenz der europäischen Volkswirtschaften hin zu einer verbesserten internationalen Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und im Wettbewerb mit aufstrebenden Wirtschaftsmächten bestehen zu können. Gesamtwirtschaftliche Fehlentwicklungen wie etwa Immobilienpreisblasen oder andauernde Leistungsbilanzdefizite in einzelnen Mitgliedstaaten wurden in der Vergangenheit nicht konsequent genug korrigiert. Ungelöste strukturelle Probleme in einzelnen Mitgliedstaaten können jedoch zu erheblichen Risiken für die makroökonomische Stabilität der Eurozone sowie der EU insgesamt führen. Mithilfe des Verfahrens zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte sollen derartige Fehlentwicklungen in den Mitgliedstaaten in Zukunft frühzeitig identifiziert und korrigiert werden.

Die verstärkte Koordinierung nationaler Wirtschafts- und Sozialpolitiken auf EU-Ebene ist dringend notwendig, um die Konvergenz der europäischen Volkswirtschaften hin zu einer verbesserten internationalen Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen und im Wettbewerb mit aufstrebenden Wirtschaftsmächten bestehen zu können. Gesamtwirtschaftliche Fehlentwicklungen wie etwa Immobilienpreisblasen oder andauernde Leistungsbilanzdefizite in einzelnen Mitgliedstaaten wurden in der Vergangenheit nicht konsequent genug korrigiert. Ungelöste strukturelle Probleme in einzelnen Mitgliedstaaten können jedoch zu erheblichen Risiken für die makroökonomische Stabilität der Eurozone sowie der EU insgesamt führen. Mithilfe des Verfahrens zur Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte sollen derartige Fehlentwicklungen in den Mitgliedstaaten in Zukunft frühzeitig identifiziert und korrigiert werden.

Eingriff der EU in Tarifautonomie verhindern

Der massive Verlust an Wettbewerbsfähigkeit einiger Mitgliedstaaten durch zu stark gestiegene Lohnstückkosten war Teilursache der Krise. Es ist daher richtig, dass das Verfahren zur Vermeidung makroökonomischer Ungleichgewichte auch die Beobachtung der Lohnstückkostenentwicklung in den Mitgliedstaaten vorsieht. Die Koordinierung in diesem Bereich sollte alle Faktoren der Lohnstückkosten, insbesondere auch Flexibilität, Produktivität, gesetzliche Rahmenbedingungen und Abgaben berücksichtigen. Keinesfalls darf sie zu Eingriffen in die nationale Lohnfindung und die Autonomie der Tarifvertragsparteien führen. Es liegt in der Verantwortung der Tarifpartner, in den Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass bei der Lohnfindung die internationale Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigt wird.

Sozialpolitisches Scoreboard

Im Jahr 2017 haben die Europäische Kommission, der Rat der EU und das Europäische Parlament gemeinsam die sogenannte „Europäische Säule Sozialer Rechte“ (ESSR) proklamiert. Dabei handelt es sich um eine rechtlich nicht verbindliche, politische Absichtserklärung, die die soziale Dimension der EU stärken soll. Sie umfasst 20 Grundsätze zu den Themen Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, Faire Arbeitsmarktbedingungen und Sozialschutz und soziale Inklusion. Problematisch ist hierbei, dass viele der Grundsätze in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten oder der Sozialpartner fallen und die EU keine Kompetenz für sie hat. Daher darf die ESSR nicht als Legitimationsgrundlage für europäische Rechtsetzung im sozialpolitischen Bereich herangezogen werden, was seitdem aber wiederholt geschehen ist. Das Europäische Semester soll als zentrales Überwachungsinstrument bei der Umsetzung der Säule fungieren. Insbesondere beinhalten die Länderberichte, die die Kommission im Rahmen des Semesters für jeden Mitgliedstaat erstellt, seit 2018 daher ein sogenanntes sozialpolitisches Scoreboard. Dieses misst und vergleicht die Leistungen der Mitgliedstaaten im Bereich Beschäftigung und Soziales anhand von 14 Indikatoren. Zu den Indikatoren zählen beispielsweise die Beschäftigungs- und die Arbeitslosenquote, das durchschnittliche Nettoeinkommen oder die Quote der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Personen.

Einbindung der Sozialpartner sicherstellen

Wie das sozialpolitische Scoreboard verdeutlicht, berührt die verstärkte wirtschaftspolitische Koordinierung zahlreiche Bereiche, die in die Kompetenzen der Sozialpartner fallen, allen voran die Beschäftigungspolitik. Bei der Koordinierung dieser Themen ist daher eine angemessene und frühzeitige Einbindung der Sozialpartner in das Europäische Semester notwendig. Dies erfordert die Konsultation der Sozialpartner sowohl auf europäischer Ebene durch Kommission und Rat als auch auf nationaler Ebene durch die Regierungen. Diese Einbindung muss rechtzeitig erfolgen, sodass die Ergebnisse tatsächlich in die Entscheidungsfindung einfließen können. Um Doppelstrukturen zu vermeiden, dürfen auf EU-Ebene keine neuen Gremien geschaffen werden, sondern bestehende Institutionen des Sozialen Dialogs – v. a. der Ausschuss für den Sozialen Dialog – genutzt werden. Damit Sozialpartner in allen Mitgliedstaaten sich in diesem Zusammenhang effektiv einbringen können, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die EU entsprechende Maßnahmen des Kapazitätsaufbaus in den Staaten unterstützt, wo Sozialpartnerstrukturen bislang unterentwickelt sind. Das Europäische Semester kann dazu selbst einen wichtigen Beitrag leisten und hat diesen Aspekt in den vergangenen Jahren bereits zunehmend in Länderberichten und länderspezifischen Empfehlungen berücksichtigt.

Initiativen der BDA

- Erarbeitung der gemeinsamen Erklärung der Europäischen Sozialpartner zur Einbindung der Sozialpartner in das Europäische Semester, Verankerung zentraler Forderungen der deutschen Arbeitgeber

- Jährliche Stellungnahmen zum Jahreswachstumsbericht, zum Nationalen Reformprogramm und zu den Länderspezifischen Empfehlungen

Europäisches Semester stärkt Wettbewerbsfähigkeit

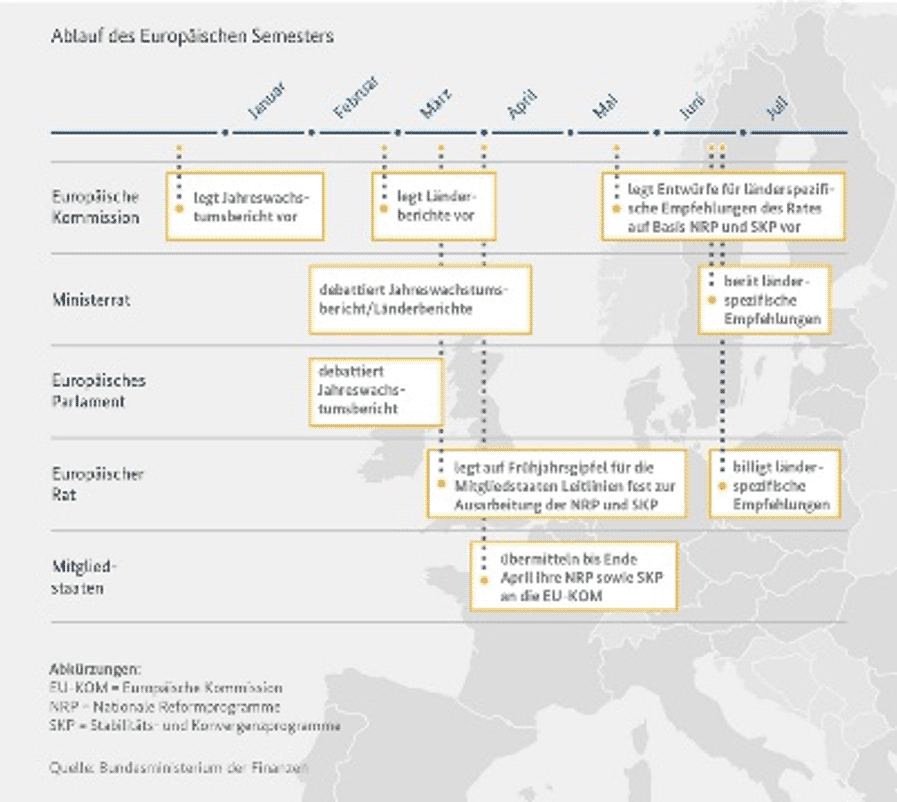

Die Verfahrensschritte des Europäischen Semesters:

Die Europäische Kommission legt alljährlich im Herbsteinen Jahreswachstumsbericht vor, in dem sie die finanz-, wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Herausforderungen in der EU benennt und vorrangige Maßnahmen zu deren Bewältigung empfiehlt. Gestützt auf diesen Bericht veröffentlicht die Europäische Kommission im Februar umfassende Länderberichte, welche seit dem Jahr 2019 durch gesonderte Analysen zu den Investitionsbedarfen der Mitgliedstaaten (Anhang D) ergänzt werden. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, die Leitlinien des Jahreswachstumsberichts und die Analysen der Länderberichte bei der Ausarbeitung ihrer Nationalen Reformprogramme (NRP) zu berücksichtigen und die geplanten bzw. umgesetzten Maßnahmen zur Stärkung von Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in diesen darzulegen. Auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission verabschiedet der Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (ECOFIN) im Juni länderspezifische Empfehlungen, die abschließend vom Europäischen Rat gebilligt werden.

Die Europäische Kommission legt alljährlich im Herbsteinen Jahreswachstumsbericht vor, in dem sie die finanz-, wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Herausforderungen in der EU benennt und vorrangige Maßnahmen zu deren Bewältigung empfiehlt. Gestützt auf diesen Bericht veröffentlicht die Europäische Kommission im Februar umfassende Länderberichte, welche seit dem Jahr 2019 durch gesonderte Analysen zu den Investitionsbedarfen der Mitgliedstaaten (Anhang D) ergänzt werden. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, die Leitlinien des Jahreswachstumsberichts und die Analysen der Länderberichte bei der Ausarbeitung ihrer Nationalen Reformprogramme (NRP) zu berücksichtigen und die geplanten bzw. umgesetzten Maßnahmen zur Stärkung von Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in diesen darzulegen. Auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission verabschiedet der Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (ECOFIN) im Juni länderspezifische Empfehlungen, die abschließend vom Europäischen Rat gebilligt werden.