Sozialversicherung leistungsfähig und finanzierbar halten

Ja, wir wollen und wir werden diese Sozialversicherungsabgaben nicht nur für diese Wahlperiode, sondern auch generell und für alle Zukunft unter 40 % halten, damit Arbeitnehmerinnen und Arbeitgeber in diesem Bereich nicht über Gebühr belastet werden.

Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister September 2018

Die Beitragssatzsumme in der Sozialversicherung muss auch in Zukunft unter 40 % bleiben. Daher dürfen die Sozialleistungen nicht dauerhaft stärker steigen als die Wirtschaftskraft. Andernfalls entstehen massive Risiken für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung im Inland. Dies hätte ungünstigen Auswirkungen auf die Beschäftigung und würde auch den sozialen Zusammenhalt und den gerechten Ausgleich zwischen den beteiligten Generationen gefährden.

©AdobeStock Nattapol_Sritongcom

Es ist 0,05 vor 12

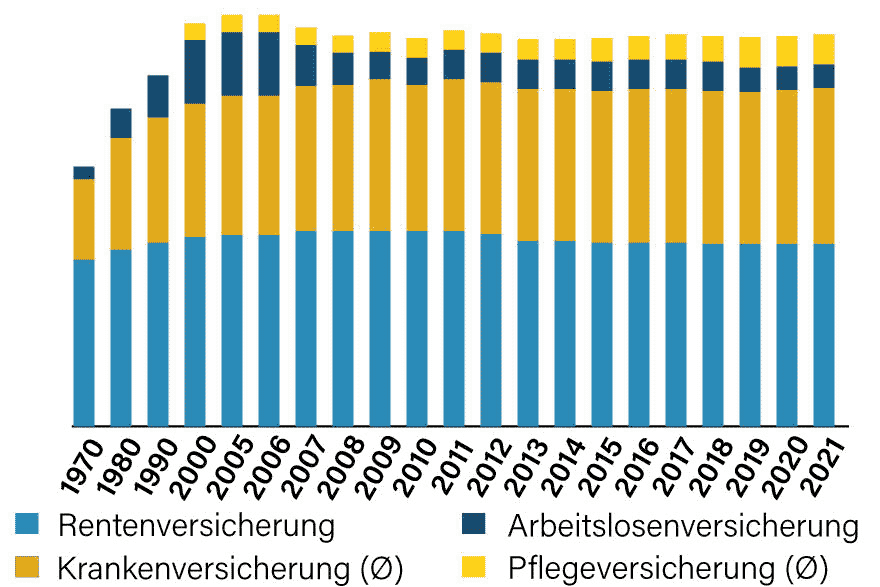

Zum 1. Januar 2021 addieren sich die Beitragssätze in der Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung bereits auf 39,95 %. Sie lagen damit gerade noch unter der 40-%-Marke. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Beitragsbelastung um 0,2 Prozentpunkte zu, weil der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung in diesem Umfang gestiegen ist.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat im Februar 2019 eine Kommission zur Zukunft der Sozialversicherung eingesetzt. Unter der Leitung von Professor Dr. Werding (Ruhr Universität Bochum) hat sie Vorschläge erarbeitet, wie sich die Summe der Beitragssätze der Sozialversicherungen auf Dauer unter 40 % halten lassen.

Der zeigt auf, dass die ohnehin schon hohe Belastung von Löhnen und Gehältern in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich deutlich steigen wird. Auf der Basis des derzeit geltenden Rechts sei ein Beitragssatzanstieg auf rund 50 % (49,6 %) bis 2040 zu erwarten. Dies erzeuge massive Risiken für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung im Inland mit ungünstigen Auswirkungen auf die Beschäftigung, und gefährde auch den sozialen Zusammenhalt und den gerechten Ausgleich zwischen den beteiligten Generationen. Das politische Ziel einer Obergrenze von 40 % bei den Sozialabgaben sei nicht beliebig gesetzt, sondern resultiere vielmehr aus den Erfahrungen mit der ökonomischen Entwicklung in Deutschland.Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag darf auch in Zukunft nicht über 40 % steigen, da mit jedem Anstieg der Faktor Arbeit für die Unternehmen immer teurer wird. Jeder zusätzliche Beitragssatzpunkt kostet daher Arbeitsplätze, wie ebenfalls die in einer Studie aufgezeigt hat.

Zwar beteuert die Bundesregierung regelmäßig, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken und ausbauen zu wollen. Die dazu förderlichen Maßnahmen zur Stabilisierung der künftigen Belastung des Faktors Arbeit mit Sozialversicherungsbeiträgen fehlen jedoch.

Die BDA setzt sich deshalb – in ihren Grundsatzpositionen, Stellungnahmen und Veröffentlichungen – dafür ein, die Leistungen aller Zweige der Sozialversicherung auf eine Basissicherung zu konzentrieren und die darüber hinaus gehenden Ansprüche vom Einzelnen selbst zu finanzieren. Das ist ohne Beeinträchtigung der sozialen Sicherung und ohne finanzielle Überforderung der Betroffenen möglich, zumal sinkende Zwangsabgaben auch zusätzliche Handlungsspielräume schaffen.

Das Verhältnis von Solidarität und Subsidiarität muss wieder in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden. Die Solidargemeinschaft darf nur da eintreten, wo Einzelne sich aus eigener Kraft nicht helfen können. Die stärkere Betonung des Subsidiaritätsprinzips schafft nicht nur mehr Leistungsgerechtigkeit, sondern hält darüber hinaus den Sozialstaat langfristig finanzierbar.

Sozialleistungen steigen stärker als die Wirtschaftskraft

Zur Finanzierung laufender und künftiger Sozialleistungen wurden 2019, also noch vor der Corona-Krise, Mittel in Höhe von insgesamt 1 099,7 Mrd. € aufgebracht und damit 3,7 % mehr als im Jahr 2018. Im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, das im Berichtsjahr um 2,7 % stieg, ergibt sich daraus ein deutlicher Anstieg der Sozialleistungsquote um 0,5 Prozentpunkte auf jetzt 30,3 % des Bruttoinlandsprodukts.

Diese Entwicklung ist besonders bedenklich, weil in den Zahlen des Sozialbudgets die Corona-Krise, die zu einem weiteren Auseinanderdriften von Sozialausgaben und Wirtschaftskraft führen wird, noch gar nicht enthalten ist. Vielmehr ist der Sozialstaat schon vor der aktuellen Krise deutlich überproportional gewachsen – und dies trotz eines langen Aufschwungs und Rekordbeschäftigung. Umso mehr gilt jetzt, dass Solidarität und Subsidiarität – mit Blick auf eine nachhaltige und generationengerechte Politik – wieder in ein angemessenes Verhältnis gebracht werden müssen.

Gesamtsozialversicherungsbeitrag

Nach § 28d SGB IV umfasst der Gesamtsozialversicherungsbeitrag alle auf das Arbeitsentgelt bezogenen Beiträge zu den von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gemeinsam finanzierten Sozialversicherungszweigen, also der Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Auch der Sonderbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung (1,3 %) und der zum 1. Januar 2005 eingeführte Beitragszuschlag für Kinderlose in der sozialen Pflegeversicherung (0,25 % bzw. 0,07 % im Durchschnitt aller Mitglieder) gehören damit zum Gesamtsozialversicherungsbeitrag.Links und PDFs zum Thema

Zahlen und Fakten

Die Arbeitgeber tragen am meisten zur Finanzierung des deutschen Sozialstaates bei:

Laut Sozialbudget der Bundesregierung lag der Finanzierungsanteil der Arbeitgeber an allen Sozialleistungen mit 34,8 % höher als der des Staates (32,8 %) und höher als die Sozialbeiträge der Versicherten (30,9 %). Die Arbeitgeber tragen damit bereits heute die höchste Kostenlast.